-

Журнал et cetera -

О проекте post@artelectronics.ru -

Блог

|

id: 961

Остров сиренСерия фото, иллюстрирующих Одиссею Гомера, предполагается к публикации в журнале. Их число и нумерация пока не определены. Этот лист, адресуемый острову сирен, сопровождает развёрнутый комментарий. (Вероятно, такой же комментарий будет дан только к Итаке).

Фото 1 Прежде всего ты сирен повстречаешь, которые пеньем Всех обольщают людей, какой бы ни встретился с ними. Кто, по незнанью приблизившись к ним, их голос услышит, Тот не вернется домой никогда. Ни супруга, ни дети Не побегут никогда ему с радостным криком навстречу. Звонкою песнью своею его очаруют сирены, Сидя на мягком лугу. Вокруг же огромные тлеют Груды костей человечьих, обтянутых сморщенной кожей. Мимо корабль твой гони… Одиссея, XII, 39-47. (Здесь и далее использован перевод В. Вересаева) Позже Одиссей в донесшейся песне сирен успевает услышать, что они всё знают о нём, печальном лжеце. (И, верно, о других моряках, плывущих мимо их острова, тоже.) Услышал он и о тех «сладостных песнях», которые прольются из их уст, если он согласится сойти на берег. Поэма уверяет, что поющие голоса при этом излучали какой-то неотразимый, особенный соблазн. Какой? Ответу «эротический» простим банальность, но он – как ни жаль! – неуместен: в этом эпизоде нет даже учтивых эпитетов к женственности (на которые Гомер нигде не скупился). В сократический век Платон, очерчивая облик мироздания (Государство, кн. X, 616b-617d), вообразил сирен сидящими на восьми кругах (или кольцах), из которых состоит вал космического веретена богини Ананке1. По одной на каждом. Круги вложены друг в друга, они вращаются2. Голоса сирен, их консонанс – спонтанная платоновская интерпретация гармонии сфер. Веретена касаются одетые в белое Мойры, дочери богини. Кроме них, вблизи никого. Странно, что в Тимее, без сомнения, написанном вскоре, круги у Платона вращаются уже в тишине, и на них нет сирен. Но прежде, в более раннем Кратиле, о сиренах с внезапным пылом говорит диалектик (Сократ), – что они сами «зачарованы» Аидом, царём la perduta gente3, и благодаря ему счастливы. Отсюда мысль Платона ушла к пейзажу с веретеном Ананке. И унесла с собой сирен. .............................. ...the river will know it's not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean. Джибран Ideo, совет волшебницы, полученный Одиссеем: услышать их голоса, но уйти от гибели, накануне привязав себя к мачте. Естественный прототип сирен – поющие птицы – очевиден4. Между тем, в мифе девушки, прозванные сиренами, входили в свиту Персефоны. Когда её похитил Аид, они всюду искали утраченную госпожу, и боги дали им изгибы птичьих тел и крылья (Овидий). (Традиционно крылья – это свобода и слияние с пространством, свобода от дорог и ущелий, возможность, не зная преград, оказаться где угодно. По словам Данте, спутники Одиссея способны были сделать вёсла крыльями5.) Непритязательная «роль второго плана» в мифе о Персефоне объясняет стойкую в греческом мире причастность этих фантомов тьме. Девы крылатые! Дети земли, сюда! Сюда, о сирены, на стон Песни надгробной, девы, С флейтой ли Ливии Иль со свирелью вы - Слёзного дара жду... Еврипид, Елена. Перевод И. Анненского. Так о чём крылатые феи пели морякам, огибавшим их остров (или ступившим на него)? Должно быть, в стихшем ветре их песню окрашивал соблазн смерти. Станем думать, что её интонацию потом повторил Суинберн: From too much love of living, From hope and fear set free, We thank with brief thanksgiving Whatever gods may be That no life lives forever; That dead men rise up never; That even the weariest river Winds somewhere safe to sea6. The garden of Proserpine. (Версии перевода см. в Приложении) Согласно апокрифическому предопределению, сирены, бросившись в море, утонут, если от них кто-либо ускользнёт. Это случилось. Корабль Одиссея, опутанного ремнями, минул берег острова, и больше их никто не встречал. Призыв их голосов переселился куда-то, но с тех пор он потерял ореол неодолимого. Его слышал Гамлет: To die, to sleep — No more — and by a sleep to say we end The heartache and the thousand natural shocks That flesh is heir to — ’tis a consummation Devoutly to be wished. To die, to sleep — To sleep, perchance to dream. Ay, there’s the rub, For in that sleep of death what dreams may come... ...For who would bear the whips and scorns of time… When he himself might his quietus make With a bare bodkin? ...But that the dread of something after death, The undiscovered country from whose bourn No traveler returns, puzzles the will… (Гамлет, перевод см. в Приложении) Вошла Офелия, и принц отвлёкся от призыва никуда7. Тот, кто услышит его последним, ещё не родился. __________ Ремарка. Сирены – это обычная стая птиц. Они летают над островом, утёсы и кроны деревьев дают им убежище от ветра и дождя. Лишь на время у них появляются женские лица и торсы. Это происходит, когда они видят вдали парус.

Фото 2 ИЛИ

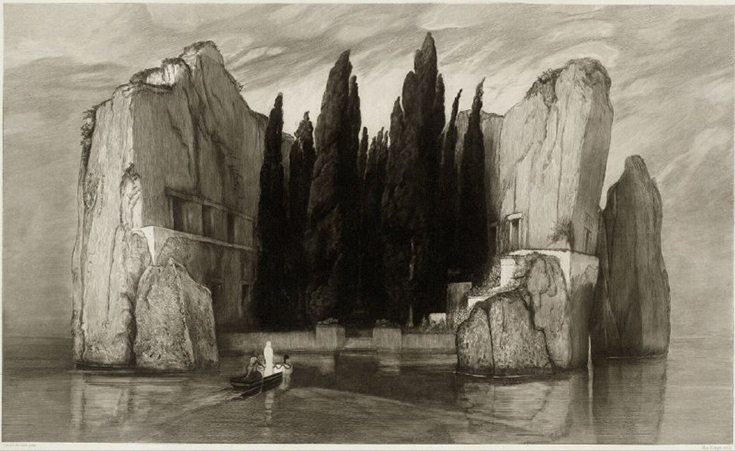

Фото 3 __________ 1 Ἀνάνκη (греч.) – необходимость, и вместе судьба, провидение, рок. 2 Круг в Евклидовом пространстве по определению не может быть вложен в другой круг. Станет помехой площадь обоих. Словом «круг» в переводах Платона явно названа окружность, судя по тому, как описано возникновение этой фигуры в Тимее (Тимей 36 b-c) – демиург здесь манипулирует формой, напоминающей разрезанный лист Мёбиуса. Там же, в Тимее, круги (id est окружности) движутся в границах идеально сферического космоса. 3 la perduta gente – погибшие поколения (итал.). Из надписи на Вратах Ада. Данте, Комедия, Ад, III, 3. 4 Конечно, в поэме нет их описания (и ничто не мешает представить их «двуногими без перьев»). Но, явившись извне, птичьи черты сирен (видимо, начиная с VII BC) делаются словно имманентны рассказу об этом Одиссеевом приключении. 5 de' remi facemmo ali al folle volo (Commedia, Inferno, XXVI, 125) Такая метафора есть и в Одиссее (XI, 124-125; XXIII, 271-272), но Данте не читал по-гречески и не мог её там видеть (см. Борхес, Семь вечеров). Позднее это почти идиома в разных языках. В XIX веке она пригодилась Лермонтову: «…[лодка], как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены» (Тамань). А ещё у Гомера (VII, 36) корабли феаков «подобны крылу или мысли…». 6 Как известно, в романе Джека Лондона эту строфу прочёл Мартин Иден, лёжа в каюте посреди океана. Только поэтому на ней здесь остановился я. 7 Вообще, сходство Одиссея и Гамлета удивительно. Оба притворяются прежде, чем отомстить. И делают это изощрённо, долго, много дней. У Одиссея есть шанс, что за годы его забыли и не узнают (поэтому он разыгрывает нищего), у Гамлета такого шанса нет, и он разыгрывает потерю рассудка. Вернёмся к этому, когда остров Сирен будет далеко. __________ ПРИЛОЖЕНИЕ CIRCUM Сад Прозерпины был издан в сборнике Суинберна Стихи и баллады в 1866 году. В 1909 Сергей Рахманинов в Дрездене закончил симфоническую поэму Остров мёртвых – его повёл за собой офорт, сделанный с одноимённой картины Арнольда Бёклина (с третьей её версии, которую Бёклин писал во Флоренции в 1883). А затем музыкант признался: «Если бы я сначала увидал оригинал, то, быть может, не сочинил бы свой «Остров мёртвых». Открыточная мазня, создавшая интригу, опоздала.

Макс Клингер «Остров мёртвых». Офорт по картине Арнольда Бёклина, 1887. Чикагский институт искусств Моменты близости к настроению Сада… Суинберна не составляет труда найти в этой пьесе Рахманинова (в сполохах скрипок – Трек I – et al.). Они есть и у Малера, в последних симфониях, вне ассоциаций с Бёклином. Трек I В остинато восьмыми узнаваема вода и на её поверхности – лодка.

Рахманиновское остинато куда как просто, с первых тактов, экстраполируется на приключение Одиссея у берега сирен (безветрие, вёсла, приближение к острову, песня ещё не слышна…). Но это – не более, чем домысел. Трек II «Остров мёртвых». Филадельфийский оркестр, дирижёр Сергей Рахманинов. Запись 20 апреля 1929 года. __________

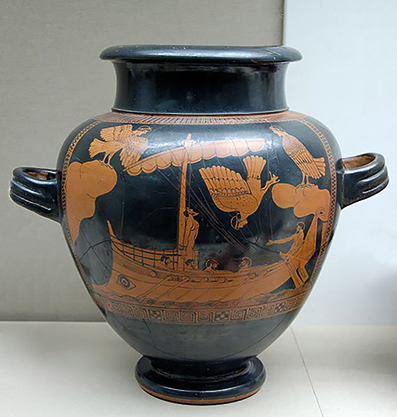

Джон Уильям Уотерхаус «Улисс и сирены», 1891. Фрагмент Летом 1891 года лондонцы увидели Улисса и сирен, холст кисти Дж. У. Уотерхауса, адепта прерафаэлитов. Тогда публику и прессу в этой работе внезапно оттолкнул мотив женщин-птиц (которых Уотерхаус одел в чёрно-бордовое оперение). Его нашли возмутительным отступлением от текста гомеровской поэмы. О сиренах, хтонических тварях, поразмыслила даже Times. Викторианские эрудиты, отвлекшись от эля и яичницы, уличили работу в том, что её герой кажется беззащитным. И впрямь, на картине Улисс, ремнями привязанный к мачте, осаждён порхающими в снастях и у бортов корабля оборотнями – «whose ‘claws are about to unclose’ and tear Ulysses’ flesh ‘to ribands’» [чьи когти почти выпущены, чтобы рвать плоть Улисса в клочья, англ.]. Сирены Уотерхауса, видимо, критикам напомнили кого-то вроде азартных охотничьих собак. Чисто английское преломление верности Гомеру!

Краснофигурный стамнос «Самоубийство сирены», около 480-470 г. до н. э. Лондон, Британский музей И критики, и немногие апологеты картины знали, что её сюжет целиком взят из аттической вазописи – все обернулись к стамносу с росписью, сделанной мастером по прозвищу Siren's painter. Она имеет весьма схожие сюжетные детали. Но греческий автор был явно далёк от мысли о беззащитности Одиссея у мачты (одна из сирен на стамносе сложила крылья и кончает с собой, потому что странник упущен). Греку в V веке BC девы-птицы совсем не напоминали разъярённых псов. Для него фатум этих дев – манить к себе, заставить прийти к ним того, кто их услышит. И получается, всё равно, где они: на лугу, в кутерьме бури или на скалах острова. .............................. Осталось подчеркнуть вот что: зооморфность крылатых сирен свидетельствует, что они проникли в творимые людьми мифы достаточно рано (допустим, на излёте неолита…). Так или иначе, проблески мистического восприятия смерти предшествуют homo sapiens – до его появления племена неандертальской группы начали хоронить умерших. Через некоторое время – в 1912 AD – ученица Юнга Сабина Шпильрейн написала о том, что она назвала «инстинктом смерти». Тему подхватил Фрейд (избегавший термина инстинкт, излишне «биологического» по его мнению). Он предположил, что вся живая материя, полная шума и ярости, имеет таящееся стремление вернуться к покою – нейтральности, равновесию – материи неорганической. И оно коснулось сознания, и далее становилось «влечением к смерти», с его калейдоскопом фантазий и снов (в нём пришлись бы кстати сирены, которые однажды пели на кругах мира). Об этом влечении Фрейд, впрочем, пишет сбивчиво, иногда не скрывая растерянности. В эссе 1920 года, уставший от блужданий вслепую и противоречий, он восклицает: «Но отдадим себе отчёт: ведь этого не может быть!» И в финале своего эссе он не произнёс, как Честертон о чём-то: «The things that cannot be but that are.» __________ I. О веретене Реальное веретено – это вертикальный столбик, деревянная палочка. Книзу от центра у неё лёгкая овальная выпуклость и на нижнем срезе – наконечник, он может служить опорой. Веретено не содержит вложенных друг в друга кругов (или сфер), в этом инструменте они не нужны и их нет. А у Платона даже их цвета различны и соответствуют символике планет. Его веретено богини вмещает в себя мир (…пески, озёра, Млечный путь…). Тот, который доступен взгляду из Пещеры, если не уклоняться от цепи метафор диалога Государство (см. кн. VII, 514a – 517d). Эр, герой диалога, говорит, что Ананке вращает веретено («на коленях»). Но к чему это вращение без пряжи и нити, о которых Эр молчит? Здесь ему впору бы рисовать, не упуская штрихов, пряху за работой: царящая Ананке-Необходимость (или Ананке-Рок) оплетает своё веретено нитью, прядёт, скручивает её, вытягивает «призрачную материю» для неё из какой-то аморфной кудели. Но памфилиец Эр это пропускает. (Несоизмеримость масштабов, крайняя несоразмерность веретена и мира постепенно погрузилась в ассоциативное поле. Паскаль – в откровенно платоническом ключе – изумился несоразмерности уже человека и Вселенной. Джонатан Свифт рассказал о странах и островах, которые посетил Гулливер. Мы увидели Los Disparates Гойи. Алиса выросла вдруг в доме Кролика, сделавшись больше, чем сам «a neat little house»...) .............................. В примечаниях к советскому академическому изданию Государства (1976, автор А. А. Тахо-Годи) сказано, что круги находятся в наконечнике (т. н. «пятке») веретена Ананке. Это очевидно не снимает упоминавшуюся несоразмерность; к тому же, мировая ось неизвестно зачем обречена длиться, пока не достигнет наконечника – поэтому он передвинут в центр; а круги объявлены полушариями, о чём ничего нет у Платона. Можно искать логику: Эр видел круги сверху, – а внизу веретено действительно венчает наконечник. Но «вал» (στέλεχος), о котором Эр говорит, – он ли это? Трудно поверить, несмотря на то, что среди словарных значений στέλεχος есть и «нижняя часть ствола», и «пень». Повесть о путешествии Эра полна деталей, которые неясны. II. Алджернон Чарлз Суинберн, Сад Прозерпины, строфа 11, версии перевода. Раиса Облонская: Надежды и тревоги Прошли, как облака, Благодарим вас, боги, Что жить нам не века. Что ночь за днем настанет, Что мертвый не восстанет, Дойдет и в море канет Усталая река. Михаил Донской: Зачем с бесплодным пылом В судьбе искать изъян? Спасибо высшим силам, Хоть отдых - не обман: В свой срок сомкнём мы веки, В свой срок уснём навеки, В свой срок должны все реки Излиться в океан. (Эти переводы находят лучшими. Они сохранили ритмику оригинала и следы его содержания, во всех случаях скромные). III. В тексте частично цитируется солилоквий Гамлета. Те же отрывки в переводе В. Набокова: Умереть: уснуть, не более, и если сон кончает тоску души и тысячу тревог, нам свойственных,- такого завершенья нельзя не жаждать. Умереть, уснуть; уснуть: быть может, сны увидеть; да, вот где затор, какие сновиденья нас посетят... ведь кто бы снёс бичи и глум времен…

когда б он мог кинжалом тонким сам покой добыть? ...но страх, внушённый чем-то за смертью - неоткрытою страной, из чьих пределов путник ни один не возвращался,- он смущает волю… (Этот перевод школярски прилежен. Раскованность Пастернака, «переписавшего» трагедию по-русски, Набокову то ли претила, то ли была им утрачена). IV. К фото. 1 Новая Каледония, северный берег. Залив Poindimie. В кадре прибрежный островок Tibarama. Июль 2014, около шести утра (в поясе UT+11). Canon EOS 33 + Ultrasonic Lens 70-300 мм. Пленка Fuji Pro. Растение, силуэты которого доминируют – Araucaria columnaris или сосна Кука, эндемик ареала Новой Каледонии; вид был открыт вместе с этим островом, в 1774. Ныне сосну Кука культивируют в разных частях света, она имеет уникальное свойство – в любой точке мира её стволы наклонены в сторону экватора. 2 Бакланы на камнях у острова Большой Тютерс (Финский залив Балтийского моря). Июль 2025. 3 Дикие голуби. Поляна на отмели в лагуне атолла Рангироа, Туамоту. Август 2014. Canon EOS 33 + Ultrasonic Lens 70-300 мм. Пленка Fuji Pro.

Комментариев: 3 |

|

— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора