-

Журнал et cetera -

О проекте post@artelectronics.ru -

Блог

|

id: 927

Уловка 6.54. О «логической петле» в трактате ВитгенштейнаЗагадки Витгенштейна, которые могут нам показаться бессмыслицей, всегда стоят того, чтобы их попытаться разгадать. Я возьмусь за одну из таких загадок – за один из заключительных афоризмов «Логико-философского трактата» под номером 6.54, в котором заключено перформативное противоречие. Я называю его «Уловкой 6.54» по аналогии с «Уловкой 22», известным сатирическим романом Джозефа Хеллера.

Перформативное противоречие занимает особое место среди противоречий и вообще ложных высказываний. Если фактически ложное высказывание («Витгенштейн – автор «Критики чистого разума») противоречит фактам, а логически противоречивое высказывание («Автор «Трактата» – не есть автор «Трактата») противоречит само себе, то перформативные противоречия противоречат себе, противореча фактам, которые они сами же создают. Они противоречат особым перформативным фактам – фактам отрицания, утверждения, приказа. Афоризм 6.54 звучит так: «Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце концов, уясняет их бессмысленность, если он поднялся с их помощью — на них — выше их (он должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как он взберётся по ней наверх). Он должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир». И за этим идет, наверное, самый знаменитый афоризм трактата – седьмой: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Афоризм 6.54 содержит двойное перформативное противоречие. Получается, что, будучи осуществлённым, акт правильного понимания предложений Трактата должен повлечь признание их бессмысленности. Но как возможно понимание бессмысленных предложений? Во-вторых, если мы отнесём этот афоризм к его собственному содержанию, а это неизбежно, поскольку афоризм принадлежит самому Витгенштейну и выражается его предложением, то мы придём к уяснению бессмысленности самого этого утверждения. Но как можно следовать бессмысленным указаниям? Выходит, что Трактат содержит неустранимую ловушку, делающую принципиально невыполнимой поставленную его автором задачу.

Осуществление акта правильного понимания предложений Трактата состоит в уяснении их бессмысленности, выражаемым, в свою очередь, бессмысленным предложением Трактата. В своей принципиальной невыполнимости трактатные рекомендации напоминают роман Хеллера. Напомню, что действие романа происходит в 1944 году на островке в Тирренском море, где расквартирован авиационный полк ВВС США. В этом полку служит главный герой романа Йоссариан и его сослуживцы, которые отчаянно пытаются освободиться от полётов. Основанием для освобождения от полётов является сумасшествие. Но для официального удостоверения сумасшествия необходимо подать прошение. Сам факт подачи такого прошения свидетельствует о здравомыслии. Получается, что если некто летает, значит, он сумасшедший, потому что только сумасшедший может летать в этих условиях. Следовательно, летать он не должен, потому что сумасшедшие не должны летать. Но если он не хочет летать, значит, он здоров, и летать обязан. Аналогично, будучи читателями Трактата, мы нерациональны, так как читаем текст, который состоит из бессмысленных предложений. Следовательно, мы не можем быть признаны компетентными читателями. Осознав же факт своей нерациональности, мы будем признаны годными к чтению трактата, но какой же здравомыслящий человек будет читать текст, состоящий из бессмысленных предложений? Иначе говоря, мы занимаемся философией, когда нерациональны, и не можем правильно заниматься философией, потому что мы нерациональны. Но, став рациональными, мы не будем заниматься философией. Таким образом, когда мы попадаем под юрисдикцию этой трактатной уловки 6.54, рационально заниматься философией можно, лишь будучи нерациональным, что исключает занятия философией. Это ловушка или «мёртвая логическая петля», как её называет герой пелевинской «Повести о настоящем сверхчеловеке»: «Так вот, «уловка-22» заключается в следующем: какие бы слова ни произносились на политической сцене, сам факт появления человека на этой сцене доказывает, что перед нами блядь и провокатор. Потому что если бы этот человек не был блядью и провокатором, его бы никто на политическую сцену не пропустил – там три кольца оцепления с пулемётами».

Я предлагаю другой подход: взглянуть на раннего Витгенштейна с позиции Витгенштейна позднего. Прежде всего меня интересует отношение позднего Витгенштейна к противоречиям. Согласно позднему Витгенштейну, парадокс «останавливает холостой ход языка». Задача философии не в разрешении противоречия, а в прояснении его. Соответственно, прояснение заключается в диагностике того или иного рода поломки в механизме разыгрывания языковой игры. То есть диагностика всегда релевантна определенной игре. Как замечает Витгенштейн, можно задаться вопросом, какую роль способно играть в человеческой жизни предложение типа «Я всегда лгу». И тут вообразимы самые разные варианты, вплоть до такого экзотического, как знаменитая нравоучительная интерпретация парадокса критянина апостолом Павлом. Наставляя Тита перед его поездкой на Крит, апостол Павел замечает: «Из них же самих один стихотворец сказал: «критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо, по сей причине обучай их строго, дабы они были здравы в вере». То есть логическая задача предстаёт здесь включённой в совершенно другую языковую игру. Для Витгенштейна важно, что диагностика поломки в механизме языковой игры не должна мешать самой игре. В частности, её правила и фундаментальные предпосылки не подлежат сомнению и рефлексии, пока эта игра разыгрывается. «Если с целью выяснить, какой же это цвет, я спрашиваю кого-то «какой цвет ты сейчас видишь?», то в этот момент я не могу сомневаться в том, понимает ли этот человек немецкий язык, не намерен ли он ввести меня в заблуждение, не подводит ли меня с названиями цветов моя собственная память, и так далее». Вообще говоря, парадокс всегда возникает в рамках определенной проблемы, не позволяющей подвергать сомнению свои собственные предпосылки. Задаваясь вопросом, скажем, бреет ли себя расселовский брадобрей, мы не будем сомневаться в том, что такой брадобрей существует, не будем сомневаться в законе, регламентирующем его деятельность: «брадобрей бреет всех тех, и только тех, кто не бреется сам». Таким образом, пресуппозиции проблемы, задающие рациональные рамки языковой игры, априорно истинны, но лишь в отношении данной игры. «Игра в сомнение уже предполагает уверенность», – говорит Витгенштейн. То есть сомневаясь в установках проблемы, мы выходим за границы инициированной этой проблемой языковой игры. И особую роль в этом процессе играет именно парадокс, поскольку он как раз сигнализирует о бесперспективности изначальной постановки проблемы, а, следовательно, о нерациональности всего того, что априорно этой проблемой предполагалось рациональным. Блокируя движение по такому непродуктивному интеллектуальному пути, парадокс мобилизует нас на выявление её конструкции, обобщение, замену новой, более перспективной проблемой. Витгенштейн характеризует языковую игру, которая ведёт к парадоксу, как попросту бесполезную. «Предположим теперь, — говорит Витгенштейн, — что некий человек заявляет: «Я лгу». Я говорю: «Следовательно, вы не лжете, следовательно, вы лжете, следовательно, вы не лжете». Что здесь не так? Ничего, за исключением того, что это не имеет смысла. Это просто бесполезная языковая игра, так зачем кому-то волноваться?».

Возникает вопрос, возможны ли точные, теоретико-игровые модели перформативных парадоксов? Какую игру в точном смысле теории игр предполагает уловка 6.54? Очевидно, что теоретико-игровое моделирование таких парадоксов требует динамической модификации стандартного аппарата теории игр. Уже предложены модели уловки 22 с использованием так называемых сигнальных игр с циклами и обновлением информации. Автор одной из таких моделей Стивен Брамс подчеркивает: «Большинство игр в реальной жизни начинается не с одновременного выбора стратегии, как предлагает классическая теория игр, а с результата. Вопрос, таким образом, в том, может ли игрок, исходя из результатов, действовать лучше, не только в непосредственном близоруком смысле, но и в конечном счёте, проходя через циклы». Уловка 6.54, на мой взгляд, это и есть циклическая игра с двумя игроками – Читателем и Витгенштейном. Это кооперативная игра: Читатель хочет быть рациональным и правильно увидеть мир, а Витгенштейн хочет ему в этом помочь. Начинает игру Читатель, перед ним стоит выбор: читать Трактат или не читать. Соответственно, Витгенштейн может его признать рациональным или нерациональным. Если Читатель будет читать Трактат, то у Витгенштейна есть шанс признать его нерациональным, он сильно рискует. Можно не читать Трактат, тогда никаких проблем не будет. И, казалось бы, оптимальная стратегия – его не читать. Но является ли этот исход лучшим для Витгенштейна? Очевидно, что при выходе на второй цикл игры это не так, ведь Витгенштейн сам признаёт, что читатель должен прочитать Трактат, перебраться через эти предложения и лишь тогда он правильно увидит мир. Таким образом, оптимальной стратегией в циклической игре «Уловка 6.54» является чтение Читателем Трактата и, в конечном счёте, на втором цикле, признание Витгенштейном его рациональности.

Если говорить метафорически, то перформативный парадокс, заключённый в «Уловке 6.54», предостерегает нас, пользуясь оборотом самого Витгенштейна, от «однообразной философской диеты», которая и служит главной причиной философских недомоганий. Уловка побуждает читателя к осознанию философской рациональности каждого цикла философской игры. Одно дело, когда мы читаем текст, другое дело, когда мы рефлексируем по поводу него. Витгенштейн предлагает нам представить: «Я сижу в саду с философом, указывая на дерево рядом с нами. Он вновь и вновь повторяет: «Я знаю, что это дерево». Подходит кто-то третий, слышит его, и я ему говорю: «Этот человек не сумасшедший, просто мы философствуем». То есть в рамках этого цикла это рациональное поведение, и философская проблема, по Витгенштейну, как известно, имеет форму «Я в тупике». Уловка 6.54, показав мухе выход из мухоловки, производит комический эффект, сродни тому, который Фридрих Шлегель называл «трансцендентальной буффонадой». Витгенштейн призывает отбросить лестницу и, перебравшись через предложения Трактата, к новой форме жизни отнестись как к шутке. Такой же комический потенциал заключён и в «Уловке 22», абсурдность которой раскрывается за пределами театра абсурда армейской бюрократии, там, куда в конце концов и бежит Йоссариан, куда его влечёт неистребимое желание выжить любой ценой, в том числе и ценой пренебрежения логикой, которая стоит на страже главного эпистемологического прибежища бюрократии, абстрактного отношения абстрактных идей. Не является ли в таком случае Трактат всего лишь шуткой, памятником художественной литературы, пусть и великим, подобно роману Хеллера или сказке Кэрролла? Брехт же называл гегелевскую «Науку логики» величайшим произведением юмористической литературы.

Я предлагаю посмотреть на аргументацию Декарта не в стандартной теологической, а в прагматической перформативной перспективе. По Декарту вечные истины ограничивают не божественное всемогущество, а нашу способность познания божественного всемогущества. Аналитические истины «Человек есть человек» или «Квадрат имеет четыре стороны» абсолютно идеальны, безупречны, как выражающие отношение идей. Вместе с тем, они — всё-таки абстракции от реальных актов мышления. Будучи рассмотрены как ментальные акты, которые осуществляются несовершенным человеком, они утрачивают свою очевидность. Не исключено, что декартовский злой гений заставил меня считать очевидным, то, что очевидным не является. Именно поэтому вечные истины не могут устоять под натиском картезианского радикального сомнения. Поразительно, что способной на это оказывается хрупкая истина «cogito», которую, пользуясь выражением Мераба Мамардашвили, можно назвать «плодотворной тавтологией» в том смысле, что её необходимость учреждается фактическим осуществлением когитального акта: я сомневаюсь – я мыслю. «Cogito» занимает уникальное положение в семействе истин. Будучи в некотором смысле истиной факта, она оказывается сильнее вечных истин. Это истина факта, потому что её очевидность требует осуществления этого акта. Таким образом, эта истина зависит от случайного акта: я вполне могу и не мыслить. С другой стороны, уже после осуществления этого акта «я существую» признаётся с абсолютной необходимостью, и она сильнее необходимости вечной истины. В прагматической перспективе сутью гиперболического сомнения является именно соотнесение абстрактной идеи с реальным актом, который осуществляется несовершенным человеком, а принцип «cogito» предстаёт как перформативное следование. Скажем, Яакко Хинтикка говорит, что «Декарт не выводит «sum» из «cogito», но демонстрирует себе собственное существование путём исполнения акта мышления. Выражение «cogito» означает не посылку, из которой выводится «sum», а акт мышления». Известно, что сам Декарт отрицал, что его «cogito» является силлогизмом, в котором «я существую» выводится из «я мыслю» с общей посылкой «каждый, кто мыслит – существует». «Я мыслю» и «я существую» связаны не как посылка и заключение, а как процесс и продукт, действие и результат, перформанс и эффект. Это внесение перформативного беспокойства в царство вечных истин предопределило также комическую нарративность размышлений Декарта. Действительно, это картезианское обретение «я есть» – не что иное, как развивающийся в реальном экзистенциальном времени увлекательный рассказ с захватывающей интригой. Всё начинается с уныния, вызванного обманной деятельностью злодея-самозванца, злого гения. Дальше рассказчик проводит нас через тернии сомнений к спасительному хэппи-энду, надёжному удостоверению благой истины: «Я мыслю, следовательно, я существую». Чары рассеяны, зло побеждено добром. Но этот шокирующий эффект осознания как рассказчиком, так и читателем, непреодолимости собственного несовершенства перед лицом божественного совершенства, не даёт повествованию подняться до драматических высот, снижая его до комического нарратива. Цитата из Поля Рикёра: «Благодаря своего рода ответному удару со стороны новой достоверности, то есть достоверности существования Бога, нанесённого по достоверности «Cogito», идея «Я-сам» предстаёт глубоко преобразованной самим фактом признания этого другого. «Cogito» соскальзывает во второй онтологический ряд». То есть порядок оснований и у Декарта оборачивается комически. И гиперболизированная гиперболическим сомнением неукоренённая субъективность, как ее называет Рикёр, аннигилируется, превращается в «Я – никто». Поразительно похоже на Трактат. Уловка 6.54, иронически регламентирующая философский нарратив, превращает любое вчерашнее богатство в черепки. Кристально прозрачные предложения Трактата, казалось бы, открывшие нам прямой доступ к структурам реальности в силу их изоморфности, объявлены бессмысленными.

Задача философа, по Витгенштейну, аналогична задаче острослова, шутника – не разрешить проблему, а увернуться от проблемы. Однако радостный смех по поводу уловки 6.54 или картезианского «cogito» прозвучал бы, наверное, глупо, даже как-то зловеще. Известно, что Витгенштейн часто улыбался во время лекций, однако становился свирепым, если кто-то из присутствующих позволял себе улыбнуться. «Я серьёзно!», – восклицал он. Хорошая философская работа, по Витгенштейну, может быть написана полностью как шутка и состоять из шуток. Но эти шутки в каком-то смысле не будут смешными. Несмешные философские шутки выполняют очень серьёзную работу, ограждая от бесперспективных проблем и догматизма, который провоцируется, в том числе и классическими философскими текстами и их великими авторами. Буддизм – это не Будда, философия – это не Витгенштейн. Лекция прочитана Еленой Григорьевной Драгалиной-Чёрной, доктором философских наук, профессором Высшей школы экономики, 24 января 2017 года в рамках «Дней Витгенштейна».

Комментариев: 3

Написать новый комментарий |

|

Что же такое «перформативные противоречия»? Они возникают в результате исполнения речевого акта. Классические примеры: «Обещаю не выполнить это обещание», «Не слушай ничьих советов», «Не сметь приказывать!», «Молчу», «Не могу сказать ни слова по-русски», «Предсказываю, что это предсказание не сбудется». Перформативные противоречия абсолютно безобидны, пока они «спят» в языке. Но когда они просыпаются и действуют в речи, они становятся опасными, например, в такой ситуации, когда некто реально обещает не выполнить обещание или советует не слушать ничьих советов.

Что же такое «перформативные противоречия»? Они возникают в результате исполнения речевого акта. Классические примеры: «Обещаю не выполнить это обещание», «Не слушай ничьих советов», «Не сметь приказывать!», «Молчу», «Не могу сказать ни слова по-русски», «Предсказываю, что это предсказание не сбудется». Перформативные противоречия абсолютно безобидны, пока они «спят» в языке. Но когда они просыпаются и действуют в речи, они становятся опасными, например, в такой ситуации, когда некто реально обещает не выполнить обещание или советует не слушать ничьих советов.

Как же выбраться из мёртвой логической петли? Можно, конечно, пойти по стандартному пути ограничительного, рестриктивного истолкования заключительных афоризмов Трактата. Это истолкование издавна спасает философов из капканов автореферентности. Иначе говоря, надо исключить отнесение содержания высказываний к самому этому высказыванию. Вспомним, например: «Я знаю, что я ничего не знаю». Это парадокс, но мы его истолковываем как «я не знаю ничего, кроме факта своего незнания». Собственно, Сократ и продолжает: «но другие не знают и этого». Аналогично мы все афоризмы Трактата можем признать бессмысленными, кроме афоризма 6.54, который констатирует эту бессмыслицу. Но такой подход позволит нам избежать только самоприменимости уловки 6.54, но не объяснит парадокса понимания бессмыслицы и не скажет нам, зачем читать Трактат, который в таком случае признан бессмысленным.

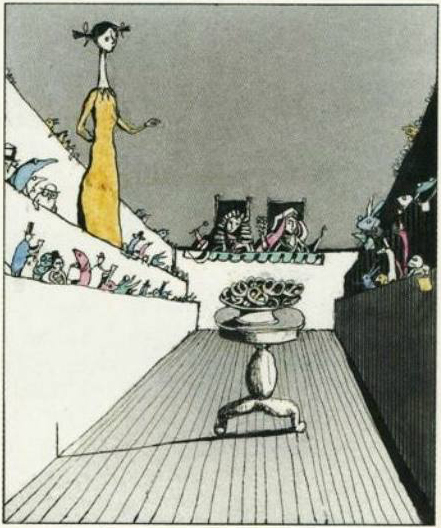

Как же выбраться из мёртвой логической петли? Можно, конечно, пойти по стандартному пути ограничительного, рестриктивного истолкования заключительных афоризмов Трактата. Это истолкование издавна спасает философов из капканов автореферентности. Иначе говоря, надо исключить отнесение содержания высказываний к самому этому высказыванию. Вспомним, например: «Я знаю, что я ничего не знаю». Это парадокс, но мы его истолковываем как «я не знаю ничего, кроме факта своего незнания». Собственно, Сократ и продолжает: «но другие не знают и этого». Аналогично мы все афоризмы Трактата можем признать бессмысленными, кроме афоризма 6.54, который констатирует эту бессмыслицу. Но такой подход позволит нам избежать только самоприменимости уловки 6.54, но не объяснит парадокса понимания бессмыслицы и не скажет нам, зачем читать Трактат, который в таком случае признан бессмысленным.  Аналогичный вывод делает Алиса, которая наблюдает за абсурдным зазеркальным судом: «Важно – неважно... неважно – важно... Некоторые присяжные записали: «Важно!», а другие – «Неважно!». Алиса стояла так близко, что ей всё было отлично видно. «Это не имеет никакого значения», – подумала она». Перформативный парадокс как раз ярко демонстрирует нерациональность и бесполезность определённой языковой игры как целостной формы жизни. Скажем, Бертран Рассел вспоминал, как однажды он получил письмо от философа Христины Лэдд Франклин, в котором она объявляла себя солипсисткой и выражала удивление, почему все остальные философы не солипсисты. Солипсизм логически убедителен, но он входит в перформативное противоречие с формой жизни философского сообщества, где предположительно несуществующие философы обмениваются мнениями, и этот обмен мнениями сам по себе является основанием логической убедительности. Это перформативный парадокс или, как скажет Витгенштейн, попросту бесполезная логическая игра в философском сообществе.

Аналогичный вывод делает Алиса, которая наблюдает за абсурдным зазеркальным судом: «Важно – неважно... неважно – важно... Некоторые присяжные записали: «Важно!», а другие – «Неважно!». Алиса стояла так близко, что ей всё было отлично видно. «Это не имеет никакого значения», – подумала она». Перформативный парадокс как раз ярко демонстрирует нерациональность и бесполезность определённой языковой игры как целостной формы жизни. Скажем, Бертран Рассел вспоминал, как однажды он получил письмо от философа Христины Лэдд Франклин, в котором она объявляла себя солипсисткой и выражала удивление, почему все остальные философы не солипсисты. Солипсизм логически убедителен, но он входит в перформативное противоречие с формой жизни философского сообщества, где предположительно несуществующие философы обмениваются мнениями, и этот обмен мнениями сам по себе является основанием логической убедительности. Это перформативный парадокс или, как скажет Витгенштейн, попросту бесполезная логическая игра в философском сообществе.

Чтобы не отдавать Трактат, без которого немыслима современная философия, в полное распоряжение филологов, я поставлю его в философский контекст. Я сравню её с самым главным аргументом в истории философии – с «cogito»

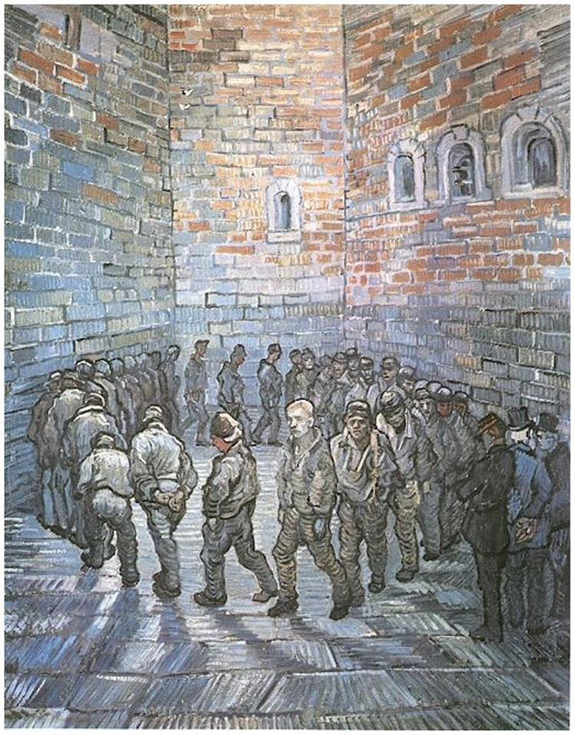

Чтобы не отдавать Трактат, без которого немыслима современная философия, в полное распоряжение филологов, я поставлю его в философский контекст. Я сравню её с самым главным аргументом в истории философии – с «cogito»  Сам Витгенштейн сравнивал решение философской проблемы с «подарком в волшебной сказке. Он кажется таким прекрасным в заколдованном замке, а при дневном свете оказывается обычным куском железа». Всё, к чему прикоснулся язык, становится свершившимся фактом, однако любое языковое выражение хранит память о породивших его речевых актах и имплицитно очерчивает круг своих допустимых употреблений. Высказывания, которые соотносят абстрактные идеи, явным или неявным образом отсылают к речевым актам, от которых абстрагированы эти идеи. Представьте себе, предлагает Витгенштейн, тюрьму, построенную таким образом, чтобы избежать контактов между заключёнными. Заключённые встречались бы друг с другом, если бы в прогулках по лабиринту всё время поворачивали направо, но никто так не делает. Что важнее: физическое устройство этой тюрьмы или наш способ поведения? То, что парадоксы в определенных ситуациях систематически не воспринимаются как парадоксы и не влекут коммуникативных затруднений – безусловно, достойный внимания логиков и философов факт. То, что мы продолжаем читать бессмысленный в некотором смысле даже с точки зрения самого Витгенштейна Трактат – это важный факт, который невозможно игнорировать.

Сам Витгенштейн сравнивал решение философской проблемы с «подарком в волшебной сказке. Он кажется таким прекрасным в заколдованном замке, а при дневном свете оказывается обычным куском железа». Всё, к чему прикоснулся язык, становится свершившимся фактом, однако любое языковое выражение хранит память о породивших его речевых актах и имплицитно очерчивает круг своих допустимых употреблений. Высказывания, которые соотносят абстрактные идеи, явным или неявным образом отсылают к речевым актам, от которых абстрагированы эти идеи. Представьте себе, предлагает Витгенштейн, тюрьму, построенную таким образом, чтобы избежать контактов между заключёнными. Заключённые встречались бы друг с другом, если бы в прогулках по лабиринту всё время поворачивали направо, но никто так не делает. Что важнее: физическое устройство этой тюрьмы или наш способ поведения? То, что парадоксы в определенных ситуациях систематически не воспринимаются как парадоксы и не влекут коммуникативных затруднений – безусловно, достойный внимания логиков и философов факт. То, что мы продолжаем читать бессмысленный в некотором смысле даже с точки зрения самого Витгенштейна Трактат – это важный факт, который невозможно игнорировать.

— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора