-

Журнал sound -

О проекте post@artelectronics.ru -

Блог

|

id: 962

«Доктор Фаустус» Томаса Манна. Комментарии музыканта. Часть 5

Питер Пауль Рубенс и Ян Брейгель I «Слух» Третья лекция Кречмара «Музыка и глаз» Третья лекция посвящена той музыке, которая коснулась зрения. Он рассматривает образцы: старинные невмы, лишь приблизительно фиксирующие высоту звука, контрапунктические ухищрения нидерландских мастеров, которые не слышны ухом, но видны глазом, зримые образы у Орландо Лассо (шесть голосов для изображения шести кувшинов в «Браке в Кане Галилейской») и Иоахима фон Бурка (1546-1610) в «Страстях по Иоанну» (1568). Заканчивает Кречмар тем, что «по зрелом размышлении он склонен все это приписать врожденной нечувственности, более того – античувственности искусства музыки, её тайному тяготению к аскезе». И дальше идёт самый знаменитый пассаж во всей 8-й главе, наиболее значимый в системе рассуждений Адорно-Манна: «Говорят, что музыка «обращена к слуху», но ведь так говорится лишь условно, лишь постольку, поскольку слух, как и остальные наши чувства, опосредствующе заменяет собой несуществующий орган для восприятия чисто духовного. Возможно… таково сокровенное желание музыки: быть вовсе не слышимой, даже невидимой, даже не чувствуемой, а, если б то было мыслимо, воспринимаемой по ту сторону чувств и разума, в сфере чисто духовной» !!! Эти восклицательные знаки поставлены мной невольно, и они бессильны, ими не выразить всю глубину этих слов Манна. Впервые я прочитала их в 15 лет, затем услышала на лекции Л. Е. Гаккеля в 19 лет, спорила с ними всю жизнь, и, наконец, смирилась, приняв их и признав их мудрость. Конечно, исполнителю не хочется признавать, что «существует … инструмент, музыкальное средство исполнения, который хоть и делает музыку слышимой, но уже наполовину не чувственной, почти абстрактной, и потому наиболее соответствующей своей духовной природе – и этот инструмент – рояль, по сути не являющийся инструментом в ряду других, ибо он лишён инструментальной специфики». А музыкальной критике нечего делать, если верно, что, «Правда, и рояль даёт возможность солисту блеснуть виртуозностью исполнения. Но это уже особый случай и, строго говоря, прямое злоупотребление роялем». Мысли, вложенные Манном в уста Кречмара – и в повествование Цейтблома, – подтверждает немецкая фортепианная музыка (от Бетховена, Шумана и Брамса до Шёнберга, Берга и Веберна) и немецкое фортепианное исполнительство (Клара Шуман, Ганс фон Бюлов, Шнабель, Бузони). Несмотря на совершенную виртуозность последнего, здесь «рояль – непосредственный и суверенный представитель музыки как таковой, музыки в её чистой духовности». А если вспомнить про немецкую фортепианную педагогику (от Куллака и Гензельта до Мартинсена и Бузони), то станет ясно, что её основное кредо сформулировано Кречмаром: «Обучение игре на рояле не должно или лишь во вторую очередь должно стать обучением специфическому исполнительству, но прежде всего обучением самой м-у-у

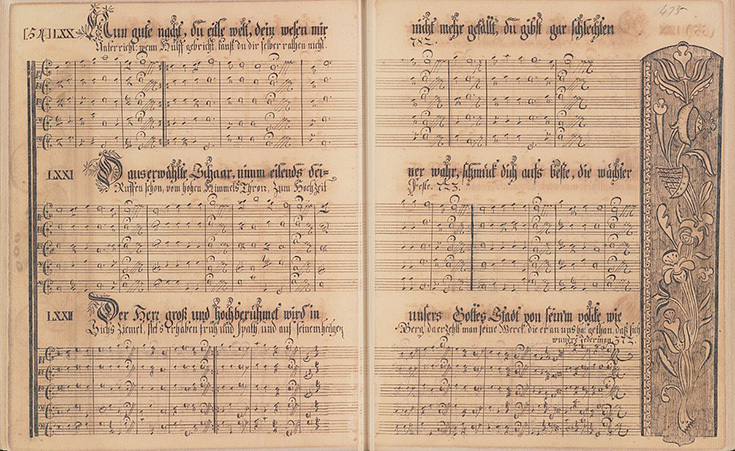

Нотная запись гимна Конрада Бейсела Но третья лекция – не последняя. Есть ещё одна, четвёртая. Рассказчик не помнит точно, как она называлась: «Стихийное в музыке», «Музыка и стихийность», или «Музыкальная стихийность». Слово «стихийность» здесь вернее всего перевести как естественность, первобытность, квази-примитивность, натуральность. О романтической стихии чувств у Кречмара речи нет. Он рассказывает о возникшей в середине XVIII века в Пенсильвании немецкой религиозной секте адвентистов седьмого дня и о придуманной их пастырем Иоганном Конрадом Бейселем музыкальной системе (следуя ей, он сочинял духовные гимны). Этот человек сам научился читать и писать, а также овладел нотной грамотой. Европейские гимны он считал слишком сложными для своих овечек и построил систему сочинения мелодий, упрощенной гармонизации и теории ритма, благодаря которым «вскоре не осталось ни одного анабаптиста седьмого дня, безразлично, мужского или женского пола, который бы, в подражание учителю, не стал бы сочинять музыку». Музыка Ефраты (так называлась область Пенсильвании, где жила община Бейселя) была слишком непривычна и слишком причудлива, чтобы её воспринял внешний мир, и потому она бесследно исчезла вместе с исчезновением секты. Но смутное воспоминание о ней сохранилось: «пение, лившееся из уст хористов, имитировало нежную инструментальную музыку и пробуждало в сердцах слушателей небесную умильность и кротость». Александр Харьковский, «…es ist wie eine Grass». Электронная композиция на стих из гимна староверов из штата Орегон, записанный Е.Н.Разумовской Адриана, однако, интересует не это настроение серафического, словно парящего над головами слушателей еле слышного фальцета. Лектор заключает: «то была музыка не для уха, звуки же Бейселевой музыки проникали прямо в душу и были словно предощущением рая». А мальчик, слушавший его, начинает спор с другом: «Не нападай на этого чудака. У него, по крайней мере, было чувство порядка, а даже нелепый порядок лучше полного беспорядка», и дальше говорит о том, что закон остужает, «а у музыки столько своего тепла, хлевного, я бы даже сказал, коровьего, что ей всегда на пользу охлаждение». Однако Серенус возмущён: «Над таким жизненным даром, чтобы не сказать, божьим даром, как музыка, не стоит насмехаться, и нельзя ставить ему в упрёк антиномии, свидетельствующие лишь о богатстве её существа. Музыку надо любить». Далее идёт финал диалога. Он начинается репликой Леверкюна: «- А по-твоему, любовь – сильнейший из аффектов? Да простит нам читатель длинные цитаты! Бесконечно важно то, что выразил Манн в этой главе. Манна беспокоило, что он недостаточно знает музыкальную технику, хотя, по его собственным словам, он «всегда жил в соседстве с музыкой, она была для меня неиссякающим источником вдохновения, она научила меня искусству, я пользовался её приёмами как повествователь и пытался описывать её создания как критик, так что даже один из авторитетов в этой области, Эрнст Тох…высказал мысль об «уничтожении границы между музыкой как особым цехом и музыкой как универсальной стихией». (с.225). Опасаясь, что универсальность обернется дилетантизмом, он нашёл себе советчика – Теодора Адорно. Четыре лекции Кречмара – это восхождение от анализа (мастерского и точного) одной части сочинения, через анализ технического приема (Бетховен и фуга), к идеям о природе музыкального восприятия и, наконец, к музыкальной философии. Это вполне традиционный путь индукции (от частного – к общему), но цель здесь всегда проглядывает за каждым конкретным шагом, и Манн не теряет «леса за деревьями». Очерк 3. Между богословием и музыкой В 1904 году Серенус уезжает в Гиссенский университет изучать классическую филологию, а Адриан, гимназист последнего класса, начинает учиться музыке у Кречмара. Занятия этого преподавателя с гениальным юношей были несколько необычны. Уроки наполовину состояли из философии и поэзии, теории и истории музыки, но не из обучения исполнительству: «В гаммах он упражнялся добросовестно, но школа фортепьянной игры оставалась в пренебрежении. Кречмар просто заставлял его играть несложные хоралы и – как ни удивительно они звучали в фортепьянном исполнении – четырехголосные псалмы Палестрины, состоящие из натуральных аккордов, сплочённых гармоническими тяготениями и каденциями; и затем, несколько позднее, маленькие прелюдии и фугетты Баха, его же двухголосные инвенции, Sonata facile Моцарта, одночастные сонаты Скарлатти. Кроме того, Кречмар и сам писал для него небольшие вещички, марши и танцы, как для сольного исполнения, так и для четырёх рук; в последних музыкальные трудности приходились на партию второго пианиста, первая же партия, предназначенная для ученика, была весьма несложной». Удивляться, однако, нечему. Если вспомнить, что подобным образом учили своих гениальных учеников-переростков педагоги всех времён. Фильд и Зигфрид Ден – Глинку, Гензельт – принца Ольденбургского, Герке – Мусоргского, Чайковского, Канилле; Балакирев – Римского-Корсакова, а Римский-Корсаков – Стравинского. В этих примерах можно найти примерно ту же последовательность репертуарных предпочтений и заданий. Ясно, что Кречмар обучает композитора, а не пианиста-виртуоза, поэтому ему не нужны упражнения на двойные ноты, а нужно понимание учителем того, что «общее духовное развитие ученика не соответствует уровню его грамотности в отрасли, так поздно ему открывшейся» (С. 97). Кречмар не противится экспериментам подростка, он поощряет их. Адриан часами «занимался тем, чтобы на предельно малом пространстве соединять аккорды, содержащие все звуки хроматической гаммы, избегая хроматических сдвигов и не допуская резких сочетаний. Ещё ему нравилось создавать резкие диссонансы и придумывать разрешение таковых, которые – поскольку в аккорде содержалось много несогласованных звуков – ничего общего друг с другом не имели, так что каждое раздражающее звучание, как по волшебству, устанавливало связи между предельно отдаленными звуками и тональностями» (С. 97). Между тем, уже начался ХХ век. И уже не кажется невероятной модуляция из си-минора в ре-бемоль мажор через энгармоническую замену альтерированного аккорда двойной доминанты в Увертюре «Ромео и Джульетта» Чайковского. Не менее благосклонно или терпимо воспринимается теперь разрешение Тристан-аккорда (альтерированной двойной доминанты с пониженной квинтой и вторгающимся неаккордовым тоном в сопрано) вверх, а не вниз. В нём больше не ищут нарушения законов классической гармонии, не ищут чего-то противоестественного. Того, что напоминало бы измену супружескому и вассальному долгу героев самой драмы. Уже написаны Сонаты Скрябина среднего периода, уже Шёнберг вплотную подходит к созданию свободной атональности, уже Дебюсси экспериментирует с соединением неразрешённых септаккордов и параллельных квинтовых незаполненных терцией созвучий, которым он научился у Мусоргского и Палестрины. Но всё это происходит в большом мире. А в маленьком мире Кайзерсашерна происходит иное: возгонка в алхимической реторте всех средств гармонической и контрапунктической выразительности старонемецкой и немецкой романтической традиции: «В один прекрасный день ученик, только что начавший изучать гармонию, пришел к Кречмару, к вящему удовольствию последнего, с собственным открытием двойного контрапункта. То есть дал ему прочесть два в равной мере самостоятельных голоса, из которых каждый мог быть как верхним, так и нижним, а следовательно, взаимозаменяемыми» (с. 97).

«Единовременное – первичное, ибо звук как таковой с его близкими и дальними обертонами, своего рода аккорд, а гамма лишь аналитическое расчленение звучания по горизонтальному ряду» (с. 98). Вместе с тем, говоря о гармонии, Адриан повторяет идеи Эрнста Курта. («Линеарный контрапункт», «Романтическая гармония»): «На соединение звуков в аккорде надо смотреть лишь как на результат движения голосов и в звуке, образующем аккорд. Чтить голос, - аккорд же не чтить вовсе, как нечто субъективно произвольное, покуда он, в развитии голосоведения, то есть полифонически, не докажет свою состоятельность». (с. 98). Кречмар рассказывает своему ученику и исполняет с ним на фортепиано переложения симфонического и оперного репертуара (в Кайзерсашерне нет ни оперного театра, ни симфонического оркестра) – от Бетховена до Брукнера, от Берлиоза – до Франка и Шабрие, Бородина, Мусоргского, Чайковского. Учитель демонстрирует ученику взаимосвязи стилей: «Он был одержим страстью сравнивать, открывать соотношения, прослеживать влияния, обнажать спутанные сцепления, образующие культуру. Это доставляло ему огромную радость, и он готов был часами посвящать ученика в то, как французы влияли на русских, итальянцы на немцев, немцы на французов. Он заставлял его слушать, что было в Гуно от Шумана, в Цезаре Франке от Листа, как Дебюсси преломлял Мусоргского и где «вагнерианствовали» д’Энди и Шабрие». На каникулах он везёт Адриана в близлежащие Эрфурт и Веймар, чтобы тот мог послушать вживую «Волшебную флейту» Моцарта, «искусительное обаяние «Фигаро», демонически низкий регистр кларнетов в повсеместно прославленной опере Вебера «Фрейшютц», родственные образы мучительно мрачной отверженности Ганса Гейлинга (из оперы Маршнера) и Летучего Голландца (из оперы Вагнера) и наконец высокий гуманизм вольнолюбивого Фиделио» с большой до-мажорной увертюрой, исполняющейся перед заключительной картиной», симфонические поэмы Листа и Рихарда Штрауса. Всё встречает у юноши не слепой восторг, но острый интерес. Наконец, Адриан заканчивает гимназию, и в ту же пору курс обучения музыки. Последний занял у него один год. Если кто-то решит, что это слишком короткий срок для обучения композиции, напомню, что Шёнбергу для этой цели понадобилось лишь два года занятий у Цемлинского (к которому его, юношу-художника, направил Густав Малер). И вот, несмотря на ожидания своего учителя (Кречмара) и своего друга (Цейтблома) Леверкюн решает изучать… богословие! Он переезжает в Халле и поступает в университет. Далее, в главе 14 [с. 148-149], помимо прочего описываются музыкальные импровизации, которыми развлекал Адриан своих товарищей, студентов-богословов, входивших в кружок «Винфрид»: «Музыка много значила в этом кружке, хотя отношение к ней я бы назвал одновременно и принципиальным, и туманным. Она считалась божественным искусством, а потому здесь её чтили благоговейно-романтически, как природу; музыка, природа и радостное умиление – в кружке «Винфрид» это были обязательные и сродные друг другу идеи». (с.149). Но всё же здесь Адриану неуютно, он испытывает потребность в опоре, прибежище. «Словно он страшился этой комнаты и тех, кто заполнял её, словно искал в инструменте, то есть в самом себе, спасения от чуждой толпы» (148). Такое отношение к фортепиано сохранится у Адриана и позже. Наступает момент, когда Серенус понимает, что Адриан оставит богословский факультет. В нём никуда не делось то, о чём опять говорит Кречмар: «У него…композиторское отношение к музыке, он посвящённый, а не слушатель, в сторонке внимающий ей с безотчетным наслаждением. Его способность вскрывать связи мотивов, которых простой слушатель не замечает, понимать членение простого отрывка как вопрос и ответ, вообще видеть, видеть изнутри, подтверждает мою правоту. Что он ещё не пишет, не даёт воли к влечению к творчеству, не утоляет это влечение в наивных полудетских композициях, служит только к его чести; гордость не позволяет сочинять ему эпигонскую музыку» (С.167-168). Тем временем его учитель переезжает в Лейпциг и начинает преподавать в частной консерватории Хазе, отныне обмен письмами с Леверкюном происходит между Халле и Лейпцигом. Адриан, прощается с возможной карьерой виртуоза. «Клавиатурой он заинтересовался не для того, чтобы стать её властелином, а из тайного любопытства узнать – что есть музыка, и нет в нём ни капли цыганской крови пианиста-гастролёра, который использует музыку как повод выставить себя напоказ» (С.172). И Серенус, знающий характер своего друга, заключает: «Он так не назвал истинной причины, не позволявшей ему стать виртуозом, не сказал, что для этого слишком стыдлив и слишком горд, слишком целомудрен и одинок» (С.172). Впрочем, не хочет Адриан быть и дирижёром: «не расположенный фиглярничать за роялем, он тем паче не расположен строить из себя оркестровую примадонну – во фраке и с палочкой в руках; нет, мнить себя наместником музыки на земле и совершать торжественные выходы на гала-представлениях он не собирается» (С. 173). Что же остается? – «Музыка как таковая, брачный обет, обручение с нею, герметически закупоренная лаборатория, алхимические поиски – композиторство» (С.173). Здесь выражены взгляды, которые исповедовала самая крайняя, последняя поросль австронемецкой композиторской школы: поздний Брамс, ранний Шёнберг, Макс Регер, Ханс Пфицнер, Феруччо Бузони. А также – верные ученики Шёнберга, Антон фон Веберн и Альбан Берг. Презрев оркестровые излишества и ухищрения программности, эти композиторы возрождали в новом облике заветы старонемецкой полифонической школы – так, как они её понимали. Леверкюн мечтает: «Достигнув высшего мастерства, я облагорожу первоматерию и с помощью духа и огня прогоню её через множество колб и реторт, чтобы вполне её очистить» (173). Это обет. Его даёт Фауст или, вернее, doctor Faustus, если обратиться к языку легенды. При этом о пошлости и рутине doctor говорит едва не с симпатией. Итак, пошлость – это «несущая конструкция, залог прочности даже гениального произведения», а рутина – средство достижения красоты. Без этих качеств произведение не станет всеобщим достоянием, то есть явлением культуры (с. 174).

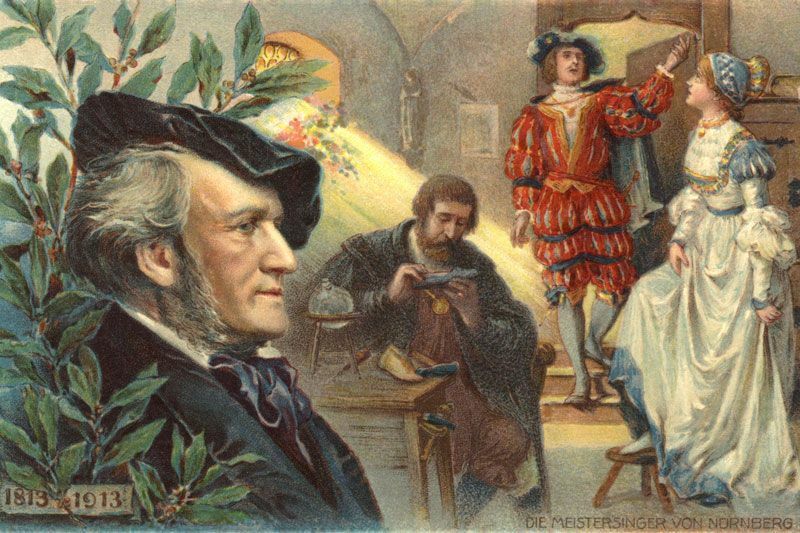

Вагнер, «Мейстерзингеры» Далее Адриан пишет учителю о некоем оркестровом сочинении: «Виолончели одни ведут тоскливо-задумчивую тему, которая с философским прямодушием и так выразительно вопрошает о нелепице жизни, о смысле всей травли, гона, суеты и мучений человека человеком. Мудро покачивая головой и соболезнуя, говорят они об этой загадке, и в определённое, тщательно выверенное мгновение их речи, нежданно-негаданно, с глубоким вздохом, от которого подымаются и сразу же опускаются плечи, вступают трубы, и вот уже звучит хорал, потрясающе торжественный, великолепно гармонизованный, исполняемый медными произведениями с величайшим достоинством и сдержанной силой. … Друг мой, почему я смеюсь? Можно ли гениальнее использовать традиции, проникновеннее освятить стародавние приемы? Можно ли расчетливее, прочувствованнее достичь прекрасного?... Спокон веку я проклят смеяться перед лицом всего таинственно-впечатляющего… Почему почти все явления представляются мне пародией на самих себя? Почему мне чудится, будто почти все, нет – все средства и условности искусства ныне пригодны только для пародии?» (с. 175-176). Описание музыки, которое звучит, как музыка. Рихард Вагнер. Вступление к третьему действию «Нюрнбергских мейстерзингеров» Зададимся вопросом, есть ли прототип у этого сочинения, которое вообразил или слышал Леверкюн? Можно было бы предположить какую-то из симфонических поэм раннего Рихарда Штрауса. Или это ранний Гуго Вольф? Или Брукнер?.. Но ответ дал сам Манн в «Романе одного романа» (гл. VII, с. 252). Он признаётся, что имел в виду оркестровое вступление к третьему акту «Нюрнбергских мейстерзингеров» Рихарда Вагнера: «В письме Адриана есть скрытое подражание вступлению к третьему действию «Мейстерзингеров», доставившее мне большое удовольствие». Продолжение следует.

Вы можете стать первым, кто оставит комментарий! |

|

Тут на горизонте возникает ещё одна фигура – Макс Регер, гениальный контрапунктист и строгий мастер, поклоняющийся Баху, Бетховену и Брамсу. Однако открытия Адриана далеко превосходят Регера, в своих гениальных предчувствиях он приближается к «синтетическому аккорду» Скрябина: его увлекает «превращение интервала в аккорд». А затем он стремится построить из вертикали (единовременного) горизонталь (то, что развернуто во времени), достичь единства звуковой ткани по всем направлениям:

Тут на горизонте возникает ещё одна фигура – Макс Регер, гениальный контрапунктист и строгий мастер, поклоняющийся Баху, Бетховену и Брамсу. Однако открытия Адриана далеко превосходят Регера, в своих гениальных предчувствиях он приближается к «синтетическому аккорду» Скрябина: его увлекает «превращение интервала в аккорд». А затем он стремится построить из вертикали (единовременного) горизонталь (то, что развернуто во времени), достичь единства звуковой ткани по всем направлениям:

— Комментарий можно оставить без регистрации, для этого достаточно заполнить одно обязательное поле Текст комментария. Анонимные комментарии проходят модерацию и до момента одобрения видны только в браузере автора